香山古城孙文西路骑楼风景。 摄影:左志红

清晨的阳光透过雕花窗棂洒在百年侨房内,古琴声在曹边村悠悠回荡;晌午时分,位于沙涌村中山市建筑空间设计协会里,年轻设计师在创意中驰骋;夜幕降临,香山古城从善坊的娘惹文化餐厅飘出阵阵香气,漫步在孙文西路步行街的游客们,欣赏骑楼建筑天花板上百年历史的“灯影花”图案……

这是中山市推进“百县千镇万村高质量发展工程”中侨房活化利用的生动景象,也是著名侨乡中山正在书写的高质量发展新篇章。

修旧如旧,香山古城的极致匠心

在中山侨房的活化过程中,“修旧如旧”是贯穿始终的核心原则。这不仅是为了保持建筑的历史风貌,更是对历史真实性的全方位尊重。

香山古城作为中山侨房活化的核心示范区,在2.4平方公里的土地上遍布着约2000间侨房。这些建筑承载着丰富的历史信息和文化内涵,是中山侨乡文化的重要载体。

在从善坊22号这座规模较大、工艺精美的侨房修复中,修复团队采用了全揭顶方式修缮屋顶,墙面用钢结构加喷浆护壁技术进行加固。面对青砖墙面被白灰覆盖的情况,团队采用了先进的无接触式干冰剥离技术,仔细剥离白灰,露出青砖的底面,保存其历史肌理。

从善坊历史文化街区。摄影:左志红

在孙文西路步行街的改造中,天花板上百年历史的“灯影花”图案得到了精心保护。这些花卉、树叶、鸟兽图案颜色鲜明,格调雅致,是民国时期风靡一时的“天花的艺术”,在灯光照射下会呈现出五彩纷呈的光影效果。

孙文西路上最美丽的天花板“灯影花”,已有上百年历史。摄影:左志红

业态注入,老街重燃“烟火气”

今年国庆节,改造一新的孙文西路步行街惊艳亮相。这条老街承载中山人民和海外华侨的城市乡愁与历史印记,是展示香山文化的重要窗口。

记者探访发现,这里的“高颜值”“老宝贝”“新业态”三大亮点吸引八方游客。骑楼外立面恢复原貌,街区昔日的“石岐旅店”“先施公司”“珍茶楼”等老招牌被重新点亮,南洋餐厅、非遗工坊、港澳文创品牌纷纷入驻。

国庆节期间,香山古城游人如织。摄影:左志红

据香山古城保护中心的田湘攸主任介绍,孙文西步行街不仅在外观上“侨化”,同时通过新业态模式的引入“活化”,这也是步行街焕新的“核心密码”。孙文西路步行街通过在公有物业中重点打造中山文创非遗传承馆、孙奇珍茶楼、南成行南洋餐厅等主力业态,形成消费核心吸引力;另一方面丰富街区南北两侧业态层次,既引入了骨雕、刺绣等非遗工作室以及老字号,让传统文化与老味道“回归”,也汇聚了新式酒饮茶饮,满足年轻群体的消费需求,最终形成“传统与现代交融、本地与外来互补”的多元消费场景,成为市民找回城市记忆、游客读懂中山历史的窗口。

孙中山先生曾在此开设中医药局。摄影:左志红

烟火气回归,历史感复苏。据统计,国庆假期前三天,长度仅500多米的孙文西路步行街就吸引游客近35万人次,登上“湾区顶流”。从善坊历史文化街区改造升级项目完工后,积极引进多元业态,成为古城文化商业新地标。

中山的“老街经济”正成为“百千万工程”中“强中心、兴百镇”的生动体现,它们共同展示了一个文化治理的逻辑:让乡愁变为产业,让记忆转化为动能。

中山市文物保护单位思豪大酒店(石岐旅店)承载了许多中山人的共同记忆。 摄影:左志红

文化引流,曹边村激活商业潜能

曹边村,这个已有千年历史的古村落,全村200多间农房民房中,超一半为侨房。该村成立强村公司“中山市漕边乡村旅游发展有限公司”,将一栋栋老侨房转化成一个个农文旅融合项目。

“左琴右茶”主理人花费十余年,养护百年侨房,保留青砖木窗、灰塑瓦脊,引入古琴教学、茶道体验与非遗展示,打造出一个“可居、可游、可学”的文化空间。

“左琴右茶”主理人郑强。摄影:左志红

不远处的窑烤面包是村集体通过先修整、免租金形式,吸引曹边女婿“回乡”创业,将一栋老侨房改造为美食地标。

位于曹边村的港澳台侨青年创新创业工作坊。摄影:左志红

而文围巷8号的“港澳台侨青年创新创业工作坊”,这座由旅美华侨托管的侨房,在中山市委统战部支持下完成修缮,坚持“修旧如旧”,以“归·家”为主题,打造了集旧物展览、文化交流、创业孵化于一体的复合空间,成为青年创业集聚地,引导香港、澳门青年创立“珑王庙”文创咖啡、“状元猪扒包”等业态。

曹边村的猪猪车售卖“状元猪扒包”等大受欢迎。摄影:左志红

“百千万工程”实施以来,曹边村在古村落活化与乡村振兴的赛道上跑出加速度,打造出“曹边夜宴”品牌,深挖华侨文化、状元文化内涵,累计吸引游客35万人次,带动10余户村民返乡创业,实现从“兴村”到“富民”转变。

多元探索,不同侨村不同“活法”

曹边村的实践,只是中山侨房活化的一个缩影。在中山,越来越多的侨村正以不同方式探索侨房活化的路径,呈现出“百花齐放”态势。

沙涌村老牌坊。摄影:左志红

沙涌村写着“宋帝遗迹”的老牌坊后面有着近百座“中西合璧”的侨房,该村重点以马应彪先生等爱国华侨集资筹建的沙涌学校为圆心,将其打造成具有侨乡特色的“网红”香山书房后,辐射带动、连片活化了位于南宝大街、跃进街的其余6栋侨房建筑。

沙涌村香山书房。摄影:左志红

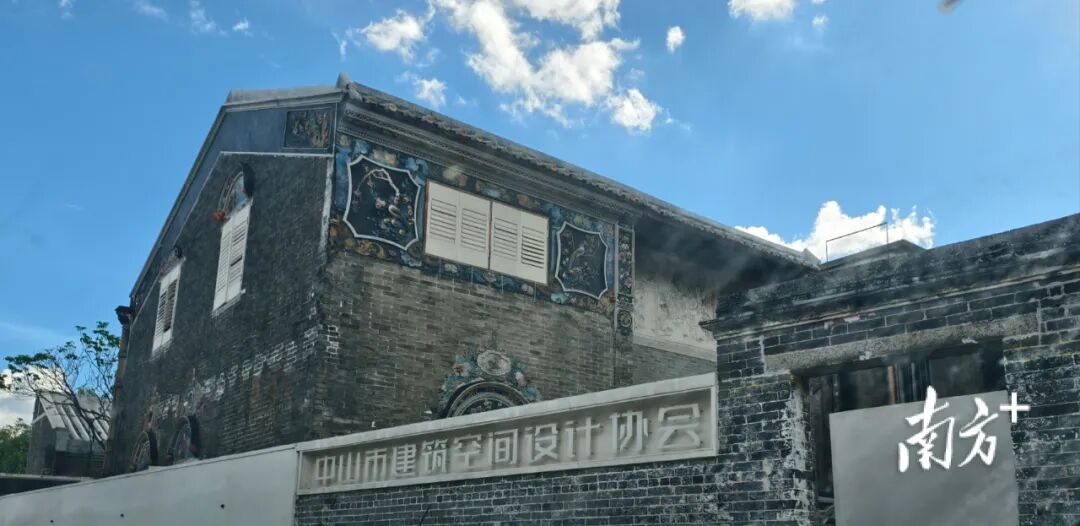

在这里,一批青年设计师的匠心,为这些老侨房注入了新生命。2023年,以肖诺牵头成立的中山市建筑空间设计协会工作室吸引了许多年轻的设计师入驻,他们用各自的创意激活侨房,或保留老屋原貌做传统工艺展示,或加入潮流元素营造艺术空间,最终可形成“文化为核,设计为引,一户一特色”的生动场景,让沙涌村留住了乡愁,也充满新的生命力。

上塘村老侨房。摄影:左志红

而在上塘村,则涌现了归侨后代陈翼良这样的“民间侨房保育”典型人物,他不仅修复了自己的祖居,还将师姑岭大街附近的其他12间旧屋承租下来改造成美术馆、艺术和工业设计工作室等,他说:“我希望通过艺术与文化,唤醒儿时的记忆,让侨房成为连接过去与未来的桥梁。 ”

北台村侨房改造的“弃创意设计园”。摄影:左志红

与曹边村接壤的北台村,正考虑与曹边村联动发展,沿线既有詹园、杨仙逸祖居、炮楼等历史人文资源,还有“弃创意设计园”、“慈恩里”民宿等新业态。

北台村的“慈恩里”民宿现有8栋别墅,立志打造湾区乡村旅游标杆。摄影:左志红

今年72岁的澳门归侨黄远新,20多年前为母亲建造的孝心园林詹园如今已成为中山文旅的一张名片,今年5月开张慈恩里民宿则以8栋别墅为主体,有望打造大湾区乡村旅游新标杆。

模式创新,破解侨房活化难题

侨房活化面临诸多挑战,产权问题尤为突出。由于侨房产权涉及历史遗留、政策变迁、跨境权益等多重复杂因素,很难完成产权确认与分隔。

面对无主侨房或产权不清的难题,中山探索出了“公示、公告、公证‘三公’+协议代管”模式。通过对暂时无法确定权利人的侨房进行政府托管,实现其修缮加固和对外招商。这种将侨房产权与管理权分离的新模式,使消防审查、无产权建筑物梳理核实和处置等难题随之迎刃而解。

中山市建筑空间设计协会落户在沙涌村一所老侨房里。摄影:左志红

从乡村到城市,从建筑空间到公共生活,修复的不仅是老屋的瓦檐,更是城市的文化肌理与精神血脉,中山的侨房活化探索,是一种文化治理,即从“修房子”到“育文化”的深层逻辑。

中山市已出台和落实《关于加强侨房保护活化利用工作的意见》,制定并印发《中山市侨房保护活化利用工作专班工作方案》,并推动市侨房保护活化利用纳入《中山市2025年度立法工作计划》,强化侨房工作法治保障。

2025年9月28日,中山文旅集团建设的“美丽乡居”平台正式上线,作为全省首个开放式闲置房盘活综合数字平台,以“激活乡村沉睡资产、助力百千万工程”为使命,通过数字化手段破解农房闲置难题。

同时,中山注重发挥社会力量协作机制作用,如撬动社会力量投入500多万元用于完善南区街道曹边村、马岭村“侨爱路”、樟树兜侨文化主题公园等设施配套,助力侨房保护活化利用项目,形成了“村集体+社会资本+青年力量”的协同机制,目前南区全街道已有138间侨房通过社会力量活化,涵盖轻餐饮、文创、研学等多元业态。

从善坊里“南成行”娘惹文化餐厅远近闻名。摄影:左志红

中山侨房焕新:唤醒乡愁,唤醒生机

百年侨房,见证了中山人的漂洋过海与落地生根,也记录了这座城市与世界交流的历史。中山侨房活化的实践,为“百千万工程”提供了可复制、可推广的样本,也为全国侨乡振兴提供了有益启示。

从个人孝心到文化传承,从侨房活化到乡村振兴,中山正在演奏一部古建筑重生与新时代发展的和谐奏鸣曲。一栋栋老屋的重生,不仅留住了“乡愁”,也为侨村注入了“活水”。

◆编辑:吴玉珍◆二审:刘捷◆三审:周亚平